賃金支払のルールを知ってますか?

労働者の賃金は法令で守られている

賃金とは、労働者が事業主への労働サービス提供の対価として受け取るものをいう。また賃金は、労働者の主たる生計手段であるため、事業主の恣意的な行為によって労働者が不当に困窮しないように、様々な労働法令に、賃金計算や賃金支払のルールが定められている。

賃金・報酬・給与のちがい

給与計算を担当すると、賃金と報酬、給与などの名称をどう使い分けてよいかわからないことがある。雑駁にいえば、賃金は労働保険や労働法令の用語であり、社会保険は(役員も加入するため)報酬と呼ぶ。また給与は、所得税法における課税標準額の算定に用いるものである。

賃金に関する法令(労働基準法)

賃金支払の5つの原則

労働基準法は、労働者の経済生活の安定を守るため、事業主に対して賃金支払に関する5つの原則を義務付けている。この賃金支払5原則は、他の労働法令にも共通する賃金取り扱いの原理原則となっている。

- 通貨払いの原則(賃金は現金で支払え)

- 直接払いの原則(賃金は本人に直接支払え)

- 全額払いの原則(賃金は全額を支払え)

- 毎月払いの原則(賃金は毎月1回以上の頻度で支払え)

- 期日払いの原則(賃金は毎月一定の期日に支払え)

端数処理の方法

労働基準法では、賃金計算において端数が生じた場合の端数処理のルールについても、具体的に定めている。もし経営者がこのルールを無視して、好き勝手に残業時間や残業手当をカットすると、厳しく処罰される。

- 1ヶ月の残業時間+休日出勤時間+深夜勤務時間の合計時間

1時間未満の端数を30分未満切り捨て、30分以上切り上げ - 1ヶ月の残業手当+休日出勤手当+深夜勤務手当の合計金額

1円未満の端数を50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ - 1ヶ月の賃金支払総額

100円未満の端数を50円未満切り捨て、50円以上切り上げ

減給制裁の上限額

懲戒処分として減給制裁を行う場合は、次の上限額の範囲で行わねばならない。なお懲戒処分を行うには、あらかじめ懲戒に関する条項を就業規則に明記し、全従業員に周知しておかねばならない。また労働契約法の懲戒権の濫用、民法の報償責任の原則にも留意されたい。

- 1日あたりの減給額〜平均賃金の1/2以下

- 1ヶ月あたりの減給額〜賃金支払総額の1/10以内

民法の報償責任の原則〜事業主は労働者を働かせて利益を得ているのだから、労働者の業務上のミスによって生じた損失も、当然に事業主が負担すべきというルール。

付加金の支払

労働者は、事業主が次の手当を支払わなかった時は、裁判所に事業主へ付加金を支払うように請求することができる。付加金支払の裁判所命令が出されると、事業主は労働者に対して、未払手当と同額の付加金を支払う義務が生じる。

- 解雇予告手当

- 事業主の都合による休業に対する休業手当

- 残業や休日出勤、深夜勤務に対する割増賃金

- 年次有給休暇を取得した時の有給手当

賃金に関する法令(その他)

最低賃金法

労働基準法は、事業主に対し、労働者に最低賃金以上の賃金を支払う義務を課している。最低賃金は、最低賃金法に定められており、全ての労働者に適用される地域別最低賃金と、特定の産業に限定して適用される特定最低賃金がある。なお最賃法違反には罰金刑が科される。

地域別最低賃金(令和5年10月〜) 特定最低賃金(令和5年10月〜)

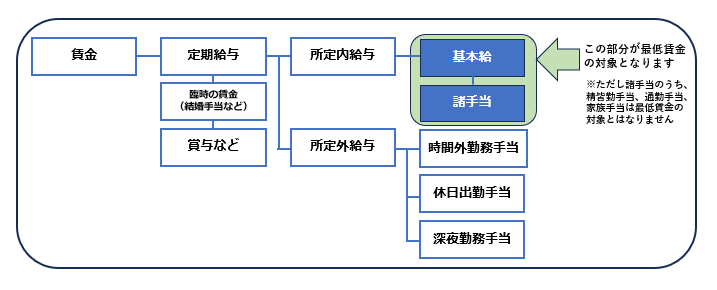

自社の賃金が、最低賃金をクリアしているかどうか確かめるには、次の図をもとに自社の給与を因数分解して、自社の営業エリアの地域別最低賃金を照らし合わせてみるとよい。

民法

事業主が裁判所に破産を申し立てると、裁判所が選任した破産管財人が倒産事業の残余財産を調べ、債権者の持ち分に応じて財産分与を行って事業を清算するが、従業員の未払賃金は民法の先取特権で守られるため、債権者への弁済に優先して支払いが行われる。

賃金支払確保法

賃金支払確保法は、事業主が退職した従業員の賃金を、最後の給料日までに支払わなかった場合には、年14.6%の遅延利息を未払賃金に上乗せしなければならない義務を定めている。

また事業主が倒産したために未払賃金が生じた場合には、賃金支払確保法にもとづき、労災保険の付帯事業から、下表に応じた額が退職した労働者に立替払いされる。

賃金に関する法令まとめ

賃金は円滑な労使関係の最低条件

賃金は労働者の生活に直結する極めて重要な労働条件なので、事業主が賃金に関する法令を厳格に遵守することこそ、労使が互いに信頼して円滑に事業を営むためのマスト要件となる。

また賃金の支払遅延(いわゆる遅配)は、投資家や債権者、取引先の間で、自社に対する信用不安を引き起こし、最悪の場合は風評により倒産に追い込まれてしまうこともあるので、賃金に関する法令を正しく理解することは経営者や店長にとって必須である。

おすすめの書籍

筆者が今から20年以上前に、販売職から管理畑にキャリアチェンジした時、最初に小規模事業者の給与計算や社会保険の事務手続きの本を読んで、実務の全体像を把握してから、賃金計算や社会保険などの各論に入っていった。本書は図解も織り込んでいて初学者にオススメ。

歯科クリニック/病院歯科に強い社労士事務所です。

🍀無料カウンセリングを受ける🍀

悩んだらまずはお気軽にお問い合わせください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/184edf1c.e9d12034.184edf1d.a75b57f0/?me_id=1213310&item_id=21116152&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8950%2F9784297138950_1_2.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)